【支承(沓)の機能】

①荷重伝達機能・・・橋桁や車両などの鉛直荷重、地震や風などの水平荷重を支持し、橋台や橋脚に伝える。

②水平移動機能・・・橋桁が温度変化やコンクリートのクリープ等により伸縮した際に追随出来る。

③回転機能・・・車両走行の際に橋桁がたわむことにより支点部に生じる回転変形に追随できる。

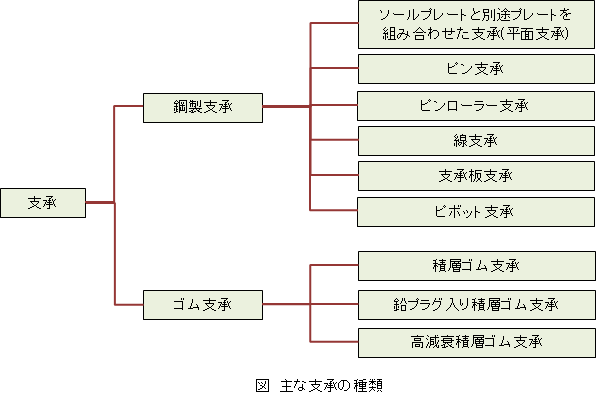

主な支承の種類を以下に示す。

以下、公益財団法人鉄道総合技術研究所 第115回 橋梁の支承Vol.79 No. 2022.1参考

https://www.rtri.or.jp/publish/rrr/2022/rrr01.html

◆ゴム支承の記号

天然ゴム(NR)

クロロプレンゴム(CR)

スチレン・ブタジエンゴム(SBR)

ニトリルゴム(NBR)

◆作錬式(明治18~22)

この年代の支承は下フランジに直接アンカーボルトを固定

※作錬式とは、明治時代に旧鉄道作業局で制定された、イギリス式標準設計プレートガーダーの呼び名。

プレートガーダーとは鋼板や形鋼を組み合わせてプレート状にし、断面がI桁になるように組み立てた鉄骨組み立て梁の総称。プレートガーダー橋は桁形状によって版桁(I桁)と箱桁の2種類に分けられている。

◆1978(昭和53年)に発生した宮城沖地震では、線支承と支承板支承のサイドブロックなどの損傷が多数発生⇒それまで材料には鋳鉄を使用されていたが、以降、鋳鋼が用いられるようになった。

※鋳鉄と鋳鋼の違い 含まれる炭素の量によって分類され、鋳鋼(2.1%以下)より多くの炭素を含んでいるのが鋳鉄(2.1%以上)となる。鋳鋼は、設計の柔軟性があり、複雑な形状や中空の断面部品に最適です。耐食性、耐摩耗性、耐酸化性に優れた材料へ加工しやすいという特徴があります。

| 時代 | 年 | 内容 |

|---|---|---|

| 明治 | 明治時代初期 | 桁の端部において平板が用いられ始める |

| 1890(明治23)年頃 | ピン支承が用いられ始める | |

| 大正 | 1916(大正5)年頃 | ピンローラー支承が用いられ始める |

| 1919(大正8)年頃 | 角形の線支承が用いられ始める | |

| 1923(大正12)年頃 | ピン支承とピンローラー支承の上下沓をピンで連結する構造になる | |

| 昭和 | 1930(昭和5)年頃 | 小判型の下沓を使った線支承が用いられ始める |

| 1960(昭和35)年頃 | 支承板支承が用いられ始める | |

| 1961(昭和36)年頃 | 積層ゴム支承が用いられ始める | |

| 1978(昭和53)年頃 | 鋳鋼の線支承と支承板支承が用いられ始める | |

| 1987(昭和62)年頃 | 鉛プラグ入り積層ゴム支承が用いられ始める |